Zustellung: Sa, 02.08. - Di, 05.08.

Sofort lieferbar

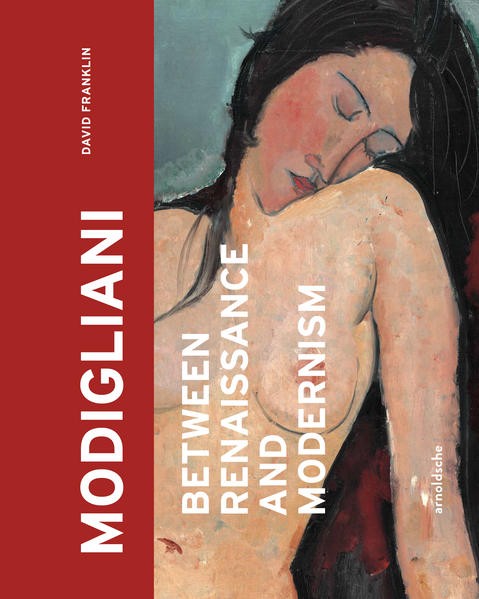

VersandkostenfreiHundert Jahre nach Amedeo Modiglianis (1884-1920) Tod ist es an der Zeit, den kontroversen Maler in der Kunstgeschichte der Moderne erneut zu untersuchen. Anhand einer ausgewählten Gruppe herausragender Werke feiert diese neue Studie das Œuvre des Künstlers und gewährt tiefe Einblicke in seine Technik.

Die fokussierte Analyse, die sich auf Modiglianis Entwicklung als Bildhauer und Maler konzentriert, umfasst charakteristische Beispiele aus seinen Hauptgenres insbesondere Porträts und weibliche Akte. Es wird argumentiert, dass Modigliani der letzte große italienische Altmeister war, da er sich zwischen Renaissance und Moderne frei bewegte. Als Außenseiter unter seinen Zeitgenossen erforschte er mit seinen einzigartigen Skulpturen und Gemälden das Wesen der Schönheit aus einer melancholischen Perspektive.

Die fokussierte Analyse, die sich auf Modiglianis Entwicklung als Bildhauer und Maler konzentriert, umfasst charakteristische Beispiele aus seinen Hauptgenres insbesondere Porträts und weibliche Akte. Es wird argumentiert, dass Modigliani der letzte große italienische Altmeister war, da er sich zwischen Renaissance und Moderne frei bewegte. Als Außenseiter unter seinen Zeitgenossen erforschte er mit seinen einzigartigen Skulpturen und Gemälden das Wesen der Schönheit aus einer melancholischen Perspektive.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. Juni 2021

Sprache

deutsch, englisch

Untertitel

Between Renaissance and Modernism.

Sprachen: Deutsch Englisch.

Seitenanzahl

128

Autor/Autorin

David Franklin

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

668 g

Größe (L/B/H)

254/203/16 mm

ISBN

9783897906297

Entdecken Sie mehr

Bewertungen

am 18.01.2022

Ein bewundernswerter Außenseiter

Der Maler des Leids

Wohl kaum ein Künstler der Moderne wird so schnell erkannt wie Amadeo Modigliani (1884 - 1920). Die langgestreckten Gesichter seiner Modelle, die geschwungenen Leiber seiner Akte erfreuen jeden Kunstfreund sofort. Modigliani hat sich weder in seinem Geburtsland Italien noch in seiner Wahlheimat Paris Künstlervereinigungen angeschlossen,- er blieb stets eigenständig.

Der Kunstwissenschaftler David Franklin deutet in seinem schön gestalteten Buch Herkunft und Vollendung des Künstlers von der Renaissance bis zur Moderne. Er bedient sich dabei zahlreicher zeitgenössischer Quellen und kann so die Modelle identifizieren, ihre Schicksale festhalten. Mit Verweis auf Praxiteles, dem eine berühmte Kurtisane Modell für eine Venus stand, impliziert der Autor insgeheim, dass Modigliani ähnliche Praktiken anwandte. Sodann ordnet Franklin die Akte in eine Reihe von Vorbildern aus der Renaissance, wie Tizian, Raffael u.a., deren Werke der Künstler in den Museen Italiens und Frankreichs eingehend studieren konnte.

Den Vergleich eines Bauernjungen aus dem Süden Frankreichs mit dem Bild Cezannes "Knabe mit roter Weste" nutzt der Autor, um uns mit den Malweisen der beiden Künstler vertraut zu machen. Hier der stoisch, beharrliche Analyst und unser Protagonist als spontaner "Maler der Traurigkeit".

Ein weiterer interessanter Aspekt sind die Porträts von Kindern in Südfrankreich. Dort gab es keine professionellen Modelle, der Künstler musste auf die örtliche Bevölkerung zurückgreifen. Durch deren Ungeübtheit im Posieren ergaben sich frappierend intime Bildnisse.

Modigliani wollte ursprünglich Bildhauer werden. So ist es verwunderlich, dass nur wenig mehr als 20 Figuren bekannt wurden. Die schlicht "Kopf" genannte Kalksteinplastik auf Seite 20 strahlt die gleiche Vornehmheit und Würde aus, wie wir sie von Kykladenidolen aus der Ägäis kennen,- unnachahmbar!

Nachdem Modigliani physisch nicht mehr in der Lage war, die Bildhauerei wegen Schwindsucht zu praktizieren, begann er, die Gesichter in seinen Gemälden mit dick aufgetragenem Pigment zu bedecken, um eine plastische Wirkung zu erzielen,

eine weitere Bereicherung seiner Ausdrucksweise.

Mit großem Sachverstand und viel Insiderwissen geht der Autor in dieser Art jedes der 24 Werke im Buche an. Er ist äußerst kritisch, lobt, aber verurteilt auch und setzt uns damit in Kenntnisse über Charakter und Malweise eines Ausnahmekünstlers, die wir so bislang nicht hatten. Sehr dankenswert!

Karlheinz Schmiedel