Der Inhalt

Die 19jährige Leokadia Justman freute sich auf den Schulbeginn ihrer neunten Klasse Anfang September 1939, da überfiel Hitler Polen. Die junge Frau erlebte einen Angriff der Stukas, bei dem ihre Großmutter hilflos in einem Haus verbrannte. Die Familie zog in ein Dorf. Dort kam dann zu Beginn des Winters 1941/42 der Befehl, alle Pelze Mäntel und Schuhe abzugeben. Und eines Morgens im Oktober 1942 wurden alle Juden des Dorfes zum Bahnhof getrieben, wo sie ihre Schuhe ausziehen mussten Wo ihr hinfahrt, braucht ihr keine Schuhe. Ein Hauptsturmführer der SS fuhr mit seinem Wagen vor und rief bei seiner Abfahrt, schon der Griff der Autotür in der Hand, voll Verachtung: Weg mit der Scheiße!

20 Personen wurden ausgewählt, die mit ihren Frauen bleiben durften, um die Wohnungen der Juden auszuräumen. Alles wurde versteigert. Ihr Vater war einer der Auserwählten und durfte seine Frau mitnehmen.

Ein entscheidender Moment: Ihre Mutter entschied sich anstelle ihrer Tochter Leokadia in den Zug zu steigen, der alle ins Vernichtungslager Treblinka brachte. Mutter Zophia (Sofia) entschied, dass Leokadia mit ihrem Vater zusammen eine Überlebenschance hat. Zophia Justman starb im Oktober 1942 in Treblinka.

Was ab dem Zeitpunkt dieser Trennung mit Vater und Tochter geschah, schildert Leokadia Justmann auf den folgenden rund 270 Seiten des Buches. Es sind schreckliche, unvorstellbare Erniedrigungen, Todesängste und immer wieder Fluchten. Schließlich kann Leokadia mit ihrem Vater und ein paar anderen Polen mit gefälschten Papieren aus dem Ghetto Piotrków Trybunalski fliehen. Es war das erste im besetzten Polen errichtete NS-Sammellager im Rahmen der Judenvernichtung.

Die Flucht bringt die kleine Gruppe nach Tirol, zunächst verstreut in Seefeld und Innsbruck, schließlich alle zusammen in Innsbruck. Leokadia und ihr Vater arbeiten gemeinsam in einer Fabrik, bis die kleine Gruppe aufgrund einer Reihe unglücklicher Umstände von einem Ukrainer aus dem damals polnischen Lwiw (deutsch Lemberg) verraten wurde. Im März 1944 wird Leokadia von der Gestapo verhaftet und kommt ins Polizeigefängnis von Innsbruck. Es folgen zermürbende Monate der Hoffnung und der Angst, in eines der Vernichtungslager in Deutschland transportiert zu werden. Sie erlebt Mitgefangene, die gefoltert und geschlagen in ihre Zelle kommen, wie eine standhafte Nazi-Frau, die jedoch ebenfalls in Haft in ihrer Zelle war, sie umbringen wollte.

Doch in diesen Tagen finden sich drei Polizisten, die versuchen, Leokadia vor dem Abtransport zu bewahren. Sie kann in der Küche arbeiten, wo sie kurz vor dem geplanten Abtransport ihrer Freundin Marysia Fuchs und ihr noch einmal alles auf eine Karte setzt sie fliehen im Jänner 1945 aus dem Polizeigefängnis, das an einer Seite durch Bomben zerstört war. Sie haben Adressen dieser Polizisten, die sie versteckten, dazu kamen noch drei Frauen, die den beiden helfen. Die beiden Polinnen erhalten noch einmal eine neue Identität und Papiere und reisen nach Zell am See.

Das Arbeitsamt vermittelt ihnen Arbeit im Raum Lofer. Leokadia kommt in die Villa Eva-Marie in Lofer zu Clementine Machatschek, einer eingefleischten Nationalsozialistin, die immer noch an Hitler und den großen Endsieg glaubt. Sie wirft Leokadia bald hinaus, weil sie ihr das Essen neidig ist trotz voller Vorratskammern, wie Leokadia als Hausmädchen sehen konnte. Wohl aber auch aufgrund einer Verleumdung eines serbischen Kriegsgefangenen, der in der Villa als Hausmeister arbeitet und dessen Zudringlichkeit und Wunsch nach Sex Leokadia zurückwies. Nun soll sie sich in Zell am See in einem Sammellager melden. Verzweifelt sucht Leokadia einen Ausweg, da sie wusste, dass alle Ausländer in diesem Sammellager letztlich in ein Vernichtungslager deportiert werden. Sie geht zu einer Freundin, die ebenfalls in der Nähe lebt. Und diese vermittelt sie an Leopold Wintersteller, Pfarrer in St. Martin bei Lofer, der ihr Zuflucht gewährt.

"Herr Pfarrer", sagt die junge Frau zögerlich. "Ich bin aus dem Gefängnis geflüchtet. Ich bin eine Verbrecherin, ich bin Jüdin." Die Reaktion des Pfarrers überrascht sie, wie sie in ihren Erinnerungen festhält: "Christlchen, du bist keine Verbrecherin. Diese Bezeichnung konnten dir nur die echten Verbrecher geben." Sie sei ein Mensch und sie alle seien Kinder des gleichen Gottes. Leokadia nannte sich in ihren Papieren Krystyna Chruscik.

Vor dem Pfarrhof erlebt Leokadia Christl dann den Einmarsch der amerikanischen Soldaten. Der Krieg war zu Ende. Sie geht nach Innsbruck zurück, um nach ihrem Vater zu forschen und erfährt, dass er bereits im April 1944 im Lager Reichenau in Innsbruck ermordet worden war. Sie gründet eine Vertretung der Juden in Innsbruck, lernt ihren Mann kennen und geht nach ihrer Heirat in Innsbruck mit ihm in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Über das Buch

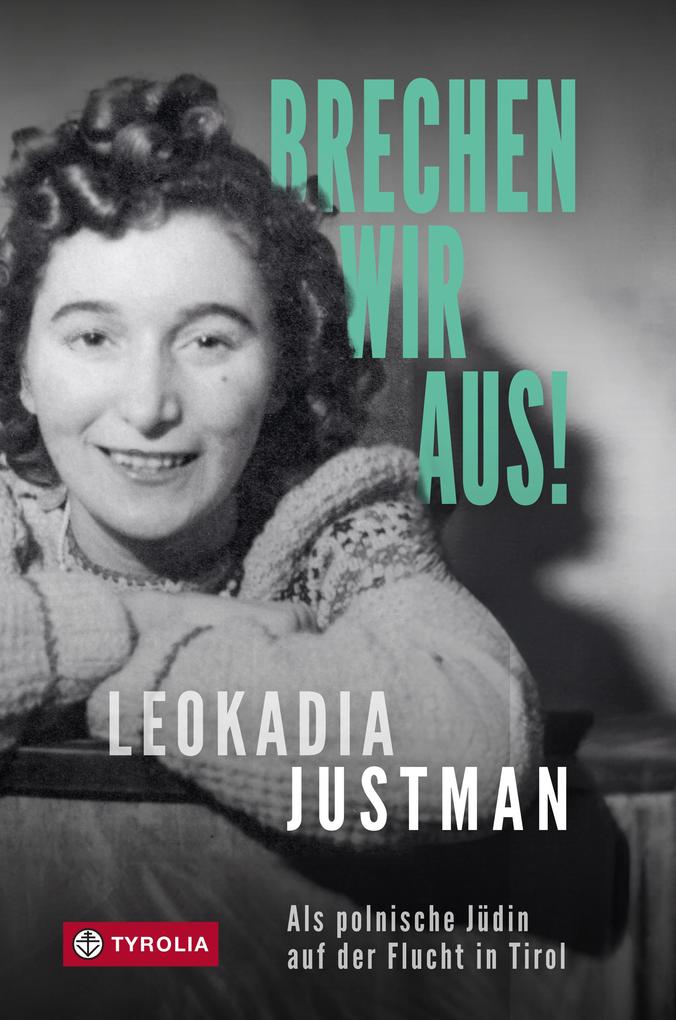

Martin Thaler, der als Fünfjähriger Leokadia kennengelernt hatte, als sie mit ihrem Vater bei seinen Eltern in der Nähe von Innsbruck wohnte, wandte sich 2018 an seinen alten Bekannten Niko Hofinger. Er bat ihn, den Erinnerungen und Erzählungen nachzuforschen. Hofinger kam dabei auf den Sohn von Lorraine Justman-Wisnicki, wie Leokadia verheiratet hieß, Jeffrey Wisnicki. Dieser verwahrte vier Haupttexte von seiner Mutter mit ihrer Fluchtgeschichte, in hebräischer und englischer Sprache. Hofinger und sein Team ließen die Texte übersetzen begannen nun akribisch alle Fakten und Namen, die sie in diesen Dokumenten fanden, zu überprüfen. So konnten viele Personen identifiziert und viele Details hinsichtlich ihrer historischen Zuverlässigkeit verifiziert werden.

2025, am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz wurden Justmanns Erzählung im Tiroler Landhaus vorgestellt und zugleich eine begleitende Ausstellung über Leokadia Justmann eröffnet.

Beim Lesen des Buches erlebte ich durch die spannende sprachliche Ausdrucksform die Ängste und Sorgen von Leokadia, die grauenhaften Momente von ihr und glückliche kurze Zeitabschnitte, ihren Mut, ihre Entschlossenheit zu fliehen und ihre Intelligenz, die sie zum Überleben immer wieder einsetzte. Die sehr guten Beschreibungen von Stimmungen und Ereignissen ließen die Worte in meinem Kopf zu Bildern werden, wenngleich sehr oft zu traurigen.