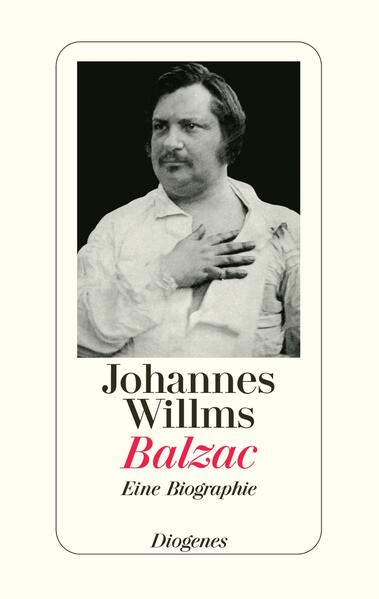

Nach seiner Napoleon-Biographie widmet sich Johannes Willms zum zweiten Mal einem Franzosen. Auch diesmal gelingt es ihm, die Zeit und ihre Umstände treffend einzufangen. Wir lernen Balzac vor allem in seinen Nöten kennen, die ihn in einer schweren Kindheit, wie als armen Poeten in einer kalten Dachgeschosswohnung zeigt. Sein manischer Arbeitseifer ist seinem Überlebens-, wie Geltungswillen zuzuschreiben. Akribisch weist Willms die einzelnen Schritt aus, begründet die Verschwendungssucht des Erfolgreichen, reiht seinen Schulden auf, seine Phantasien, die ihn stets aller Sorgen entledigen sollten, nennt Affären wie Niederlagen und zeigt ihn im Kampf um eine späte Ehe mit einer ukrainischen Adligen. Was fehlt, ist das literarische Werk, der Zyklus La Comédie humaine. Er taucht eher am Rand auf, findet Beleg als biographischen Spiegel. Willms lenkt sein Augenmerk vor allem auf den Privatmenschen Balzac. Natürlich ist ein so vielbändiges Werk wie Die menschliche Komödie nicht in seiner Gänze vertretbar, aber den Menschen Balzac machte vor allem sein schriftstellerisches Leben aus. Willms widmet sich lieber den Goldverzierungen, den überbordenden Ausstattungen der Häuser als Balzacs schrifstellerischen Kunst, seiner Zeit ein Denkmal zu setzen. Die Verschwendung, die Schulden wiederholen sich mit der Zeit, ohne einen weiteren Aufschluss über Balzac zu bieten. Schillernder wäre es gewesen, Balzac auf beiden Seiten seines Lebens zu zeigen: in der Realität und der Phantasie.