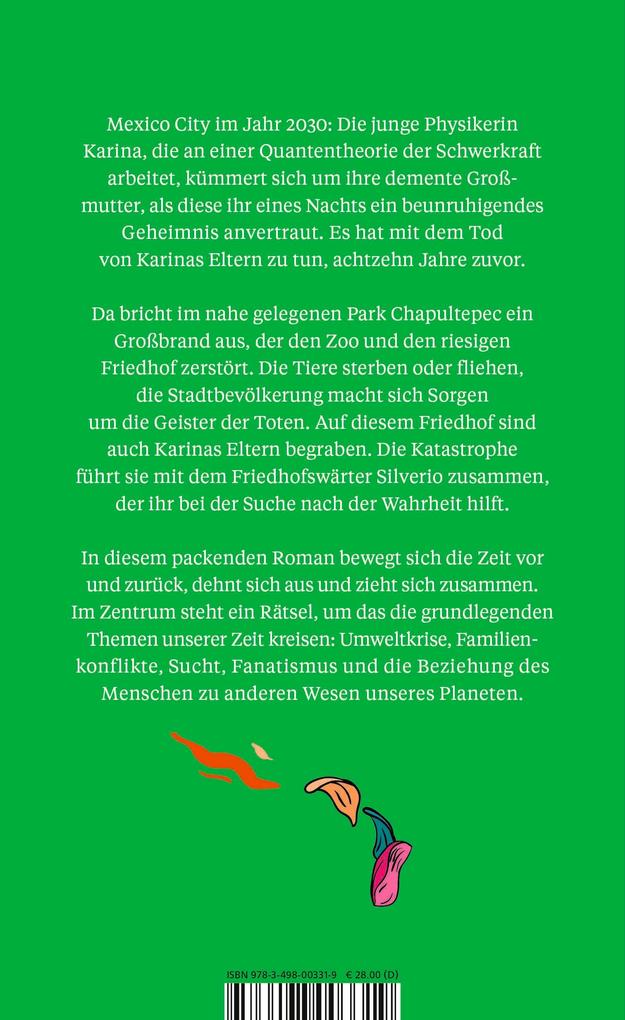

Eine junge Physikerin begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit über ihre verstorbenen Eltern und deckt dabei ein Geheimnis auf, das über Jahre hinweg vor ihr verborgen wurde. Diese Ausgangslage bildet das zentrale Thema des zweiten Romans Diese brennende Leere des mexikanischen Autors Jorge Comensal, der Ende Januar im Rowohlt Verlag erschienen ist.

Die Geschichte wird aus den Perspektiven zweier Protagonisten erzählt: Karina, einer ehrgeizigen Doktorandin der Quantenphysik, und Silvio, einem orientierungslosen Friedhofswärter. Diese beiden Erzählstränge kreuzen sich relativ früh in der Handlung, was Potenzial für eine spannende Beziehung zwischen den Charakteren bietet. Doch obwohl ihr Zusammenspiel interessante Momente erzeugt, sind es die individuellen Entwicklungen der beiden Figuren, die den Roman vorantreiben.

Karina ist eine strebsame, selbstbewusste Protagonistin, die seit Jahren ihre Großmutter Rebeca pflegt. Rebecas Verhalten gibt Karina jedoch immer mehr Rätsel auf, vor allem in Bezug auf den angeblichen Unfalltod ihrer Eltern. Getrieben von Zweifeln beginnt Karina, in der Vergangenheit zu graben sowohl im metaphorischen als auch im wörtlichen Sinne. Ihre Obsession führt sie dazu, Silvio um Hilfe zu bitten, das Grab ihrer Eltern zu öffnen, um neue Hinweise zu finden. Dieser Moment markiert eine entscheidende Wendung in ihrer Entwicklung: Aus der rational denkenden Wissenschaftlerin wird eine von ihrer Suche nach der Wahrheit besessene Frau, die bereit ist, gesellschaftliche Normen zu überschreiten. Ihre Methoden werden zunehmend unkonventioneller, bis hin zu fragwürdigen Entscheidungen wie das Vortäuschen einer falschen Identität, um Informationen zu erhalten. Trotz ihrer Handlungen bleibt Karina eine Figur, mit der sich Leserinnen und Leser identifizieren können ihr innerer Konflikt ist authentisch und nachvollziehbar.

Silvio hingegen ist Karinas Gegenpol. Sein Leben scheint von einem Mangel an Richtung geprägt zu sein. Nach einem verheerenden Brand an seinem Arbeitsplatz, der nicht nur den Friedhof, sondern auch den benachbarten Zoo zerstört, gerät Silvios Leben aus den Fugen. Er beginnt, sich illegal mit dem Öffnen von Gräbern zu verdingen, ein grotesker Beruf, der ihn in Konflikt mit seiner eigenen Vergangenheit bringt. Silvios Beziehung zu seiner Tochter, die er jahrelang vernachlässigt hat, gewinnt im Verlauf der Handlung an Bedeutung. Seine Tochter, eine entschlossene Aktivistin, wird zu einem Symbol für die junge Generation, die gegen die drohenden Gefahren der Zukunft ankämpft. Silvio, dessen Leben bislang von Passivität geprägt war, findet durch diese Beziehung neue Impulse, sich mit größeren Fragen auseinanderzusetzen.

Comensal verlegt die Handlung leicht in die Zukunft, um aktuelle gesellschaftliche Probleme in einem weiter fortgeschrittenen Kontext zu betrachten. Themen wie das Artensterben und Tierrechte, was unter anderem durch den Brand im Zoo metaphorisch dargestellt wird, und neue Entwicklungen in der Klontechnologie werden angerissen. Dabei bleibt der Roman jedoch nur unterschwellig dystopisch und verzichtet auf überzogene Zukunftsszenarien. Stattdessen setzt der Autor auf eine realistische Erzählweise, die den Fokus auf die zwischenmenschlichen Beziehungen und inneren Konflikte der Figuren legt. Besonders Silvios Erzählstrang rechtfertigt diese zeitliche Verlagerung, da er sich zunehmend in einer Welt wiederfindet, in der die Konsequenzen des menschlichen Handelns sichtbarer werden.

Trotz dieser interessanten Ansätze bleibt der Roman in vielerlei Hinsicht oberflächlich. Die zentrale Thematik Karinas Suche nach Ungereimtheiten in ihrer Familiengeschichte bietet nur wenig Substanz für einen wirklich mitreißenden Plot. Die Handlung verläuft weitgehend geradlinig und birgt kaum Überraschungen. Der Versuch, Spannung durch Karinas obsessives Verhalten und ihre Ermittlungen zu erzeugen, scheitert daran, dass die aufgedeckte Wahrheit letztlich wenig Relevanz hat. Es fehlt an einem dichter gesponnenen Netz von Intrigen oder Enthüllungen, das den Leser bis zum Schluss fesselt.

Was den Roman jedoch vor dem Mittelmaß rettet, sind die vielen kleinen Nebengeschichten und skurrilen Details. Silvios grotesker Beruf als Grabschänder ist eine originelle Idee, die sowohl morbide Faszination als auch tragische Tiefe birgt. Auch seine ambivalente Beziehung zur Nähe des Todes und seine wachsende Verbindung zu seiner Tochter verleihen seiner Figur Komplexität. Diese Elemente sind es, die den Leser dazu bringen, am Ball zu bleiben, selbst wenn die Hauptgeschichte zu schwächeln beginnt.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Erzählstruktur: Der ständige Perspektivwechsel zwischen Karina und Silvio sorgt für ein abwechslungsreiches Tempo und erlaubt es dem Leser, beide Figuren und ihre Weltsichten besser kennenzulernen. Dieser Wechsel verhindert, dass die Geschichte trotz ihrer inhaltlichen Schwächen langweilig wird. Allerdings wird auch hier das Potenzial nicht voll ausgeschöpft. Die Verbindung zwischen den beiden Erzählsträngen bleibt lose und wirkt oftmals konstruiert, anstatt organisch zu wachsen.

Der Brand im Zoo, der symbolisch für den Verlust von Artenvielfalt steht, und die Erwähnung von Aktivismus und Klimafragen verleihen dem Roman zwar eine gewisse Aktualität, doch gelingt es Comensal nicht, diesen Themen neue Perspektiven abzugewinnen. Die dystopischen Ansätze bleiben oberflächlich und dienen mehr als Hintergrundrauschen denn als zentrale Konflikte. Auch die wissenschaftlichen Aspekte von Karinas Arbeit hätten deutlich mehr Gewicht erhalten können, um die gesellschaftliche Brisanz der Geschichte zu erhöhen.

Unterm Strich ist Diese brennende Leere ein akzeptabler Unterhaltungsroman, der mit einigen interessanten Ideen und Figuren punkten kann, jedoch nicht das Potenzial seiner Prämisse ausschöpft. Jorge Comensal gelingt es zwar, einzelne Momente und Nebengeschichten in Szene zu setzen, doch bleibt die Hauptgeschichte zu blass und die thematische Tiefe zu gering, um nachhaltig Eindruck zu hinterlassen. Wer eine kurzweilige Lektüre sucht, die einen Hauch von Dystopie und Familiengeheimnissen vereint, wird hier fündig. Ein herausragendes Zeugnis mexikanischer Gegenwartsliteratur ist der Roman jedoch nicht.