Zustellung: Do, 17.07. - Sa, 19.07.

Versand in 2 Tagen

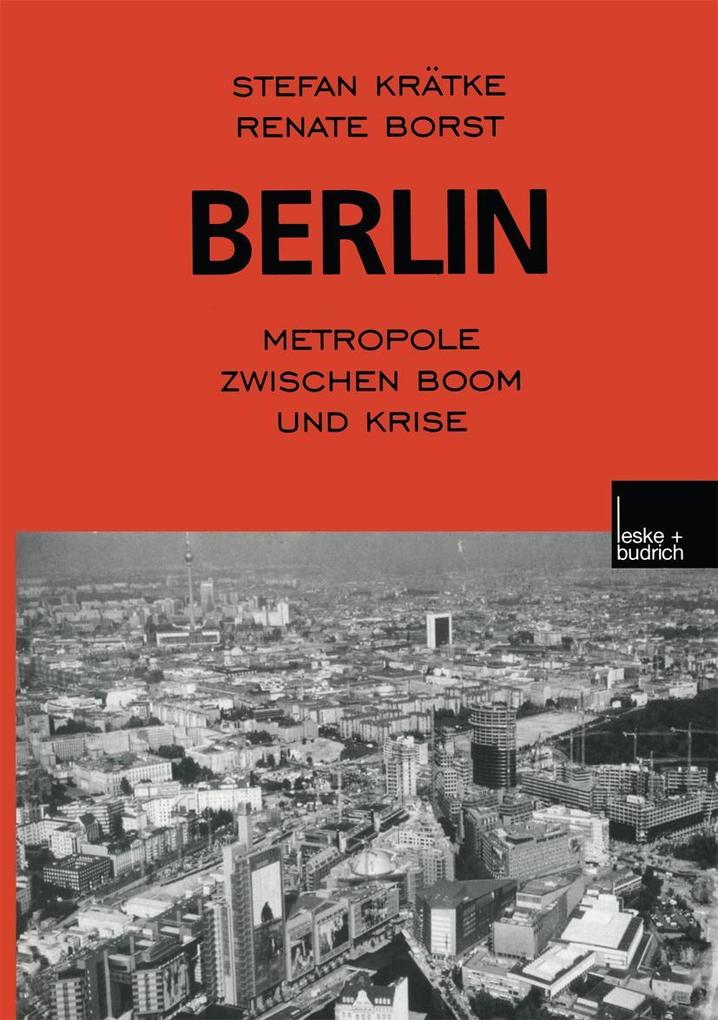

VersandkostenfreiNeue glitzernde Immobilien-Fassaden werden häufig als Symbol einer gelungenen Aufwertung Berlins im Kreise der Metropolen Europas angesehen. Dagegen ist die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt in den 90er Jahren vor allem durch eine Beschäftigungskrise gekennzeichnet, die nicht zuletzt auf die sozialräumliche Entwicklung durchschlägt.

Das Buch analysiert die wirtschaftlichen, sozialen und räumlichen Strukturveränderungen Berlins in den 90er Jahren aus der Perspektive vergleichender Metropolenforschung. So stellt die Arbeit aber nicht nur ein Berlin-Buch dar, sondern einen exemplarischen Beitrag zur "integralen" sozio-ökonomischen Stadtanalyse, die ökonomische, soziologische und geographische Sichtweisen zusammenführt.

Das Buch analysiert die wirtschaftlichen, sozialen und räumlichen Strukturveränderungen Berlins in den 90er Jahren aus der Perspektive vergleichender Metropolenforschung. So stellt die Arbeit aber nicht nur ein Berlin-Buch dar, sondern einen exemplarischen Beitrag zur "integralen" sozio-ökonomischen Stadtanalyse, die ökonomische, soziologische und geographische Sichtweisen zusammenführt.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung: Die Metropolregion im Zeichen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturbrüche. - 1: Berlin auf dem Weg zur Dienstleistungsmetropole ? Wirtschaftsstruktur und Beschäftigungsentwicklung in den 90er Jahren. - 2: Wem gehört die Hauptstadt ? Kontrollkapazität und interregionale Kapitalverflechtungen des Berliner Unternehmenssektors. - 3: Die Metropole als Produktionsraum: innerstädtische Agglomerationen von Industrie und Kulturproduktion. - 4: Metropole im Wellenbad: Das Immobiliengeschäft in Berlin in den 90er Jahren. - 5: Der Wohnungsmarkt in Berlin: Wohnen im Überfluß ? . - 6: Die vielfach geteilte Stadt Berlin: sozialräumliche Disparitäten und ihre Veränderung in den 90er Jahren. - Zusammenfassung: Die Metropole Berlin im Umbruch.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

31. Januar 2000

Sprache

deutsch

Auflage

2000

Seitenanzahl

308

Autor/Autorin

Renate Borst, Stefan Krätke

Verlag/Hersteller

Produktart

kartoniert

Abbildungen

306 S. 38 Abb.

Gewicht

401 g

Größe (L/B/H)

210/148/17 mm

ISBN

9783810023933

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Berlin schwimmen die Felle wegAm Mittwoch nächster Woche ist Spatenstich. Dann wird in der Hamburger Hafen-City das SAP-Schulungszentrum mit fünf Stockwerken und 12 500 Quadratmetern Bürofläche in die Höhe wachsen. 72 Millionen Mark verbuddelt die Software-Schmiede, damit 550 Menschen dort von Ende 2002 an ihr Brot verdienen. Berlins Politiker werden wieder einmal in der Zeitung lesen, wo in anderen Landesteilen feierlich die Bändchen für die Zukunft durchgeschnitten werden. Ein Dreivierteljahr lang hatte der Stuttgarter Projektentwickler Rudi Häussler vergebens versucht, das Computer-Schulungszentrum in Berlin zu errichten. Entnervt vom Krieg mit den Behörden der Hauptstadt, wanderte SAP vergangenen Herbst mit Teilen des Programms nach Hamburg ab, wo die Firma mit offenen Armen empfangen wurde. "Wir betreuen SAP auch in den großen Städten Osteuropas", schimpft Häussler, "aber eine so schlechte Koordination und fehlende Absprachen haben wir noch nirgends erlebt." Häusslers vernichtendes Urteil wird von vielen Topmanagern und Investoren geteilt. Während Ministerpräsidenten wie Edmund Stoiber (CSU), Roland Koch (CDU) oder Wolfgang Clement (SPD) um Wirtschaftsansiedlungen wetteifern, finden die Bürokraten im überverwalteten Berlin wenig dabei, potenzielle Investoren zu vergraulen. Wenn es ihnen gelingt, mal eine Firma wie das Unternehmen Universal Music anzulocken, dann mitunter mit unseriös viel Geld: Der Firma zahlte der Senat für den Umzug von Hamburg nach Berlin-Mitte die exorbitante Summe von 35 Millionen Mark. "Berlin stellt sich in den neunziger Jahren als eine Metropole dar, der die Felle wegschwimmen", bilanzierten die Städteforscher Stefan Krätke und Renate Borst im vergangenen Jahr in einer ausführlichen Studie. Hatte die Berliner Industrie 1989 nach Angaben des Berliner Wirtschaftssenators Wolfgang Branoner (CDU) rund 400 000 Beschäftigte, waren es 1999 noch etwa 130 000 - ein Verlust von zwei Dritteln. Die Zahl der Erwerbstätigen verringerte sich im selben Zeitraum von 1,79 Millionen auf 1,41 Millionen. Ohne Dauersubventionen im Schutz der Mauer wurden die West-Berliner Industriebetriebe, in Wahrheit politisch beschützte Werkstätten für einfache Massenprodukte, reihenweise dichtgemacht. Kaum jemand in Berlin war nach 40 Jahren Inseldasein mehr daran gewöhnt, zu den Preisen des realen Kapitalismus zu produzieren oder zu verarbeiten. Im Osten der Stadt vollzog sich die gleiche Entwicklung wie überall in den neuen Ländern: Volkseigene Kombinate wurden abgewickelt oder bestenfalls als verlängerte Werkbank westdeutscher Betriebe erhalten. Strategisch bedeutsame Forschungs- und Entwicklungsabteilungen wanderten in die neuen Mutterfirmen in den Westen. Als Brücke zum Osten kann Berlin nur bedingt dienen: Der Handel mit Geld vollzieht sich in Frankfurt am Main, der Austausch von Waren aus Osteuropa im Hamburger Hafen, die Wertschöpfung aus Wissen und Technologie in München oder Stuttgart. Die westdeutschen Großstädte verdanken ihren Wohlstand erfolgreichen Industrieansiedlungen und beträchtlichen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Berlin hinkt in beidem weit hinterher. Vor allem der Rückstand in der industriellen Forschung, warnen Experten, gefährde mittelfristig die Chancen auf eine wirtschaftliche Aufholjagd. Als einziges Weltunternehmen produziert der im Dax notierte Schering-Konzern in Berlin. Siemens, DaimlerChrysler und andere verlegten nur Direktionszentralen "zweiter Ordnung", nicht aber ihre Stammsitze in die Hauptstadt. Lediglich der Regierungsumzug sorgte für einen Aufschwung in Berlin. Im Gefolge des Kanzlers und des Bundestags kamen neben gut 8000 Beamten auch zahlreiche Lobbyisten, Medien- und Kulturschaffende. Im vergangenen Jahr verzeichnete Berlin erstmals wieder ein leichtes Wirtschaftswachstum. Die Technologieförderung des Berliner Senats führte bislang nur zu bescheidenen Erfolgen. Zwar schmückt sich die Hauptstadt mit rund 1300 Start-ups allein im Ostteil der Stadt und mit renommierten Bio- und Gentechnologen. In den 22 Technologie-, Innovations- und Gründerzentren der Stadt arbeiten aber nur knapp 15 000 Beschäftigte. Das entspricht rund fünf Prozent der in den neunziger Jahren abgebauten Industriearbeitsplätzen. Unternehmensberater von McKinsey stellten Ende vergangenen Jahres in einer Studie fest: Im Vergleich zu München, wo rund 24 Prozent der Beschäftigten in den Wachstumsindustrien Software/Internet, unternehmensnahe Dienstleistungen, Kultur und Medien arbeiteten, waren es in Berlin 1999 nur 16 Prozent. Und unter den "attraktivsten Existenzgründerregionen" rangiere die Hauptstadt auf Platz 65. © DER SPIEGEL - Vervielfältigung nur mit Genehmigung des SPIEGEL-Verlags

Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Berlin: Metropole zwischen Boom und Krise" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.