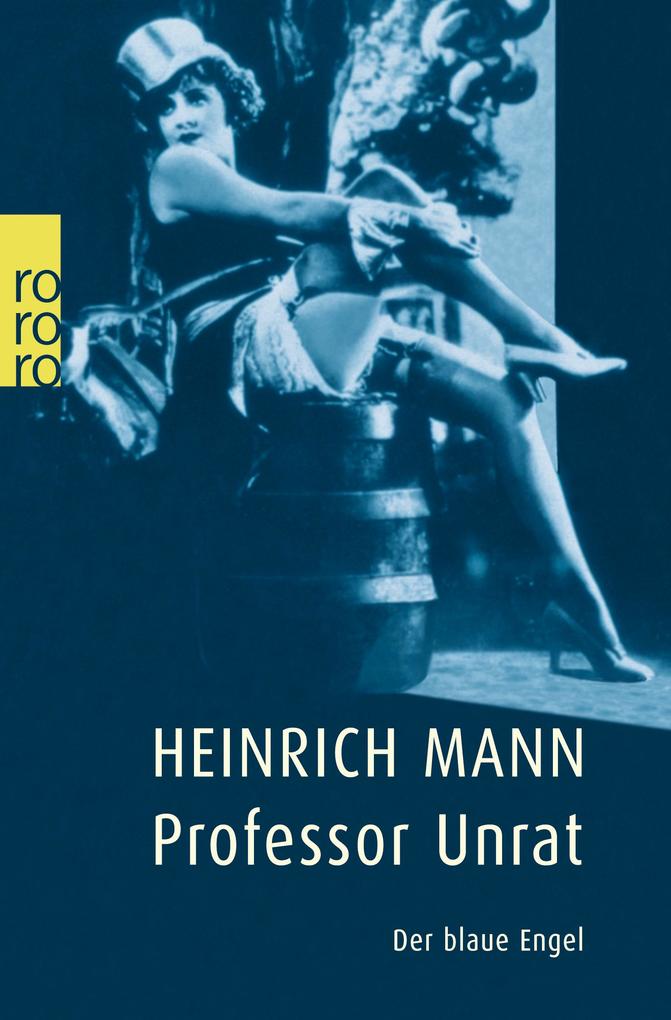

Wer sieht nicht Marlene Dietrich vor sich, das Knie angezogen mit einem Zylinder auf dem Kopf, wenn er an den Professor Unrat denkt. Emil Jannings hat ihm ein Gesicht verliehen, dem keines andere gleichkommt. Damit diese beiden Schauspieler ein Stück Filmgeschichte schreiben konnten, musste Heinrich Mann ihren Rollen erst einmal Leben einhauchen. Mann hat sich umgesehen in seiner Zeit. Allzu leicht läßt sich darin das Bild eines Despoten entdecken, der seine Schüler unterdrückt, sich scheinbar nur der Klassik verschreibt und die Gesellschaft am liebsten von jeglichem Unrat reinigen würde. Eine zutiefst deutsche Angelegenheit. Die Beschreibung eines solchen Lebens hätte ausgereicht, dem Spießertum wie an anderer Stelle in Manns Werk die Maske abzureißen. Doch der Autor bringt die Verführung, die Faszination, die Eifersucht ins Spiel, all das, was Menschen ruinieren kann, so dass am Ende ein abstoßender Blick übrig bleibt. Der Spießer ist zu dem geworden, was er selber verachtet, hat sich seiner Würde beraubt, den Respekt anderer verspielt. Mit Wehmut begleitet man den Untergang eines Verblendeten, der etwas bekämpft hat, was in ihm steckte. Dass Heinrich Mann diese beiden Seiten zusammenbringt, bewahrt ihn vor der Schwarz-Weiß-Analyse und verengt den Spielraum für jenen Zeigefinger, der allzu gerne auf die andere Seite deutet: auf den Spießer. Jene bemitleidenswerte Kreatur, die an Äußerlichkeiten hängt und den Clown in sich trägt.