Sofort lieferbar (Download)

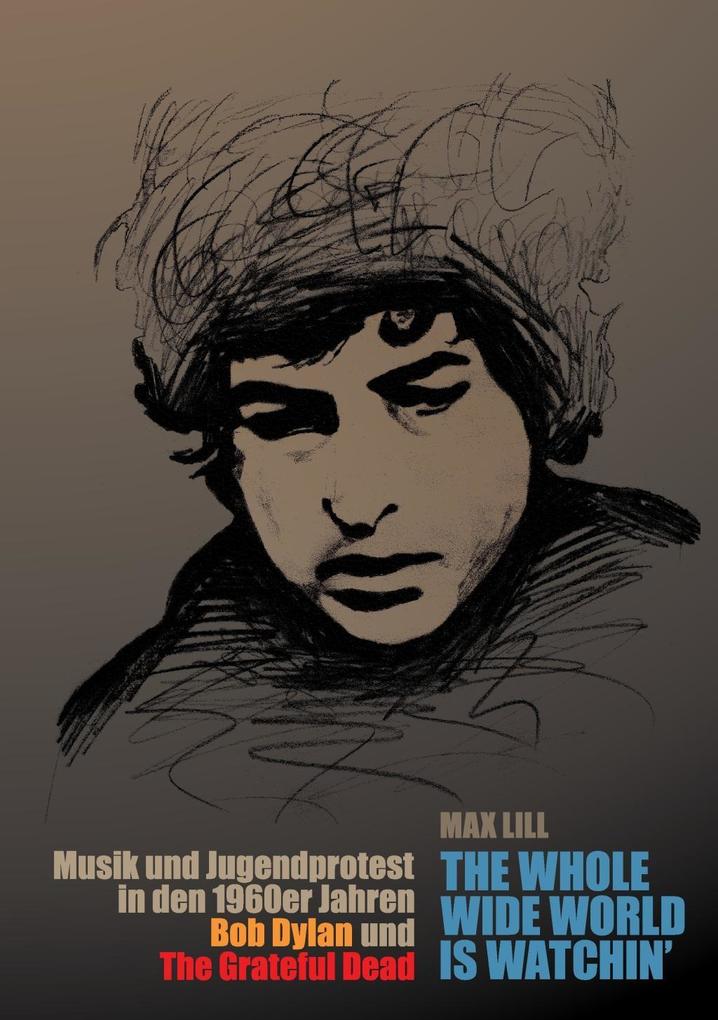

An den Wendepunkten der Geschichte werden

Mythen geboren. Leidenschaft und Verwirrung

sind meist so groß, dass erst später, wenn

der Staub sich gelegt hat, sichtbar wird, was

geschah. Vorausgesetzt, wir erinnern uns noch.

Dieses Buch führt zurück an einige der Orte,

an denen die Jugendrevolte begann - lange

vor 1968: in die Kellergewölbe des New Yorker

Greenwich Village und die viktorianischen

Villen von Haight Ashbury. Es wandert durch

die Geschichte sozialer Bewegungen und

Populärkulturen, um einer Frage nachzuspüren:

Wie war es möglich, dass Musik ins Zentrum

einer gesellschaftlichen Umwälzung rückte -

und mit ihr ein schattenhafter junger Künstler,

der vieles war und sein wollte, nur kein

Sprecher einer Bewegung oder Generation.

Mythen geboren. Leidenschaft und Verwirrung

sind meist so groß, dass erst später, wenn

der Staub sich gelegt hat, sichtbar wird, was

geschah. Vorausgesetzt, wir erinnern uns noch.

Dieses Buch führt zurück an einige der Orte,

an denen die Jugendrevolte begann - lange

vor 1968: in die Kellergewölbe des New Yorker

Greenwich Village und die viktorianischen

Villen von Haight Ashbury. Es wandert durch

die Geschichte sozialer Bewegungen und

Populärkulturen, um einer Frage nachzuspüren:

Wie war es möglich, dass Musik ins Zentrum

einer gesellschaftlichen Umwälzung rückte -

und mit ihr ein schattenhafter junger Künstler,

der vieles war und sein wollte, nur kein

Sprecher einer Bewegung oder Generation.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Einleitung

2 Eingrenzungen

2.1 Anknüpfungspunkte in der Forschung

2.2 Transnationalität der Revolte und US-Hegemonie

2.3 Begriffsklärungen: Rock- und Folkmusik und der Anspruch auf "Authentizität"

3 Kulturtheoretische Ausgangspunkte

3.1 Kulturelle Aneignungsweisen und die Darstellung von Subjektivität

3.2 Musikalischer Sinn zwischen Reflexion und Intuition

3.3 Kritik einer Fixierung auf "kognitive Praxisformen"

3.4 Ideologische Frontenbildung: Pauschalurteile zur Populärmusik

4 Thesen und Perspektiven zu "1968" und Rockmusik: Eine kritische Rekapitulation

4.1 "1968" als Projektionsfläche und diskursiver Reverenzpunkt

4.2 Heterogenität der Bewegungen um 1968 und Rockmusik als "Ensemble der Devianz"

5 Subjektivität und Öffentlichkeit: Historische Entwicklungslinien

5.1 Erinnerung eines enteigneten Erbes

5.1.1 Die Vereinnahmung der Künstlerkritik als Vorgeschichte des "emotionalen Kapitalismus"

5.1.2 Die Utopie "authentischer Öffentlichkeit" und die Neuen Sozialen Bewegungen

5.2 Strukturwandel der Öffentlichkeit

5.2.1 Vergesellschaftung und Subjektivierung und der "Kampf um Anerkennung"

5.2.2 Verselbstständigung von Öffentlichkeit und Intimität im Kapitalismus

5.3 Historische Konkretisierung im Feld der Musik

5.3.1 "Reine" Gefühlsinnerlichkeit und bürgerliche Kunstmusik im 19. Jahrhundert

5.3.2 Volks- und populärmusikalische Vorläufer des Rock

5.3.2.1 Folkmusik zwischen Tradition, Arbeiterbewegung und Humanismus

5.3.2.2 Zur Herausbildung der modernen Populärmusik

5.3.2.3 Spontaner Gefühlsausdruck im Rhythm and Blues

5.4 Widersprüche fordistischer Vergesellschaftung als Treibsatz der Revolte

5.4.1 Zwischen Subjektivitätsentwicklung und Rollenanpassung

5.4.2 Zu den Trägergruppen der sozialen Bewegungen in den 1960er Jahren

6 Rock- und Folkmusik als Gegenöffentlichkeit in den 1960er Jahren: Kontroverse Annäherungen

6.1 Rockmusik als Ausdruck von radikalem Subjektivismus

6.1.1 Individualistischer Hedonismus und öffentlicher Selbstgenuss

6.1.2 Rockmusik als Form der Mystifizierung sinnlich-emotionaler Expressivität

6.2 Folk- und Rockmusik als radikal-demokratische Praxis

6.2.1 Verbalisierung individueller Erfahrung und Gesellschaftskritik im Folk-Revival

6.2.2 Rockmusik als kollektive Aneignung sinnlicher Ausdrucksformen

6.3 Ein Exkurs zu Jimi Hendrix und der Faszination des "schwarzen" Blues

7 The Grateful Dead: "...allowing us to meld our consciousnesses together"

7.1 Die Hippies: Facetten einer Gegenkultur

7.2 Das Konzerterlebnis als Schwellenzustand

8 Bob Dylan und das authentische Spiel mit Masken

8.1 Sichtungen, Ausgangsfragen und Thesen

8.1.1 Paradoxien einer Ikone

8.1.2 Im Labyrinth der Dylan-Exegese

8.2 Chronologie einer Verwandlung

8.2.1 Der Geruch von Geburt

8.2.2 Hinter den Mauern einer unterirdischen Welt

8.2.3 Reflect it from the mountain so all souls can see it

8.2.4 There's a battle outside and it's ragin'

8.2.5 Life¿s an open window an' I must jump back out thru it now

8.2.6 Darkness at the break of noon

8.2.7 Something is happening here, but you don't know what it is

8.2.8 "Judas!" - Kollision der Authentizitätsideale

8.2.9 Watching the river flow

8.3 Schlussfolgerungen

9 Fazit

Literatur- und Quellenverzeichnis

1 Einleitung

2 Eingrenzungen

2.1 Anknüpfungspunkte in der Forschung

2.2 Transnationalität der Revolte und US-Hegemonie

2.3 Begriffsklärungen: Rock- und Folkmusik und der Anspruch auf "Authentizität"

3 Kulturtheoretische Ausgangspunkte

3.1 Kulturelle Aneignungsweisen und die Darstellung von Subjektivität

3.2 Musikalischer Sinn zwischen Reflexion und Intuition

3.3 Kritik einer Fixierung auf "kognitive Praxisformen"

3.4 Ideologische Frontenbildung: Pauschalurteile zur Populärmusik

4 Thesen und Perspektiven zu "1968" und Rockmusik: Eine kritische Rekapitulation

4.1 "1968" als Projektionsfläche und diskursiver Reverenzpunkt

4.2 Heterogenität der Bewegungen um 1968 und Rockmusik als "Ensemble der Devianz"

5 Subjektivität und Öffentlichkeit: Historische Entwicklungslinien

5.1 Erinnerung eines enteigneten Erbes

5.1.1 Die Vereinnahmung der Künstlerkritik als Vorgeschichte des "emotionalen Kapitalismus"

5.1.2 Die Utopie "authentischer Öffentlichkeit" und die Neuen Sozialen Bewegungen

5.2 Strukturwandel der Öffentlichkeit

5.2.1 Vergesellschaftung und Subjektivierung und der "Kampf um Anerkennung"

5.2.2 Verselbstständigung von Öffentlichkeit und Intimität im Kapitalismus

5.3 Historische Konkretisierung im Feld der Musik

5.3.1 "Reine" Gefühlsinnerlichkeit und bürgerliche Kunstmusik im 19. Jahrhundert

5.3.2 Volks- und populärmusikalische Vorläufer des Rock

5.3.2.1 Folkmusik zwischen Tradition, Arbeiterbewegung und Humanismus

5.3.2.2 Zur Herausbildung der modernen Populärmusik

5.3.2.3 Spontaner Gefühlsausdruck im Rhythm and Blues

5.4 Widersprüche fordistischer Vergesellschaftung als Treibsatz der Revolte

5.4.1 Zwischen Subjektivitätsentwicklung und Rollenanpassung

5.4.2 Zu den Trägergruppen der sozialen Bewegungen in den 1960er Jahren

6 Rock- und Folkmusik als Gegenöffentlichkeit in den 1960er Jahren: Kontroverse Annäherungen

6.1 Rockmusik als Ausdruck von radikalem Subjektivismus

6.1.1 Individualistischer Hedonismus und öffentlicher Selbstgenuss

6.1.2 Rockmusik als Form der Mystifizierung sinnlich-emotionaler Expressivität

6.2 Folk- und Rockmusik als radikal-demokratische Praxis

6.2.1 Verbalisierung individueller Erfahrung und Gesellschaftskritik im Folk-Revival

6.2.2 Rockmusik als kollektive Aneignung sinnlicher Ausdrucksformen

6.3 Ein Exkurs zu Jimi Hendrix und der Faszination des "schwarzen" Blues

7 The Grateful Dead: "...allowing us to meld our consciousnesses together"

7.1 Die Hippies: Facetten einer Gegenkultur

7.2 Das Konzerterlebnis als Schwellenzustand

8 Bob Dylan und das authentische Spiel mit Masken

8.1 Sichtungen, Ausgangsfragen und Thesen

8.1.1 Paradoxien einer Ikone

8.1.2 Im Labyrinth der Dylan-Exegese

8.2 Chronologie einer Verwandlung

8.2.1 Der Geruch von Geburt

8.2.2 Hinter den Mauern einer unterirdischen Welt

8.2.3 Reflect it from the mountain so all souls can see it

8.2.4 There's a battle outside and it's ragin'

8.2.5 Life¿s an open window an' I must jump back out thru it now

8.2.6 Darkness at the break of noon

8.2.7 Something is happening here, but you don't know what it is

8.2.8 "Judas!" - Kollision der Authentizitätsideale

8.2.9 Watching the river flow

8.3 Schlussfolgerungen

9 Fazit

Literatur- und Quellenverzeichnis

Produktdetails

Erscheinungsdatum

01. Februar 2014

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

364

Dateigröße

3,43 MB

Autor/Autorin

Max Lill

Verlag/Hersteller

Kopierschutz

mit Wasserzeichen versehen

Family Sharing

Ja

Produktart

EBOOK

Dateiformat

EPUB

ISBN

9783943774351

Entdecken Sie mehr

Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "the whole wide world is watchin'" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.