Hamann beleuchtet verschiedene Randgruppen aus dem Blickwinkel in Wien. Er beginnt seine Zeitreise im Mittelalter mit den Themen Bürgerspital und Lepraschau. Letzteres bedeutete für den Erkrankten Separierung von der Gesellschaft, also alles Weltliche zurückzulassen. Die Hübschlerinnen, wie in Wien im Spätmittelalter Prostituierte genannt wurden, waren damals durchaus angesehene Frauen. Der Scharfrichter wurde aus Steuereinnahmen aus Frauenhäusern bezahlt. Seine grausige Tätigkeit wird im nächsten Kapitel beschrieben und weshalb Scharfrichter auch Abdecker genannt wurden. Bettler gab es in Wien dermaßen viele, dass es eigene Häuser für sie gab. 500 und mehr Bettler wohnten in solchen Unterkünften. Unglaublich, wie brutal man während und nach den Türkenkriegen mit Gefangenen in Wien umging. Sie waren Sklaven. Soldaten wurden ebenfalls immer gebraucht, starben doch bei Schlachten stets mehrere Hunderttausende von ihnen. Wie sie rekrutiert wurden, lebten und kämpfen mussten, erfährt der Leser in einem Kapitel. Dem Unwesen von Räuberbanden um 1800 ist ebenfalls ein Kapitel gewidmet.

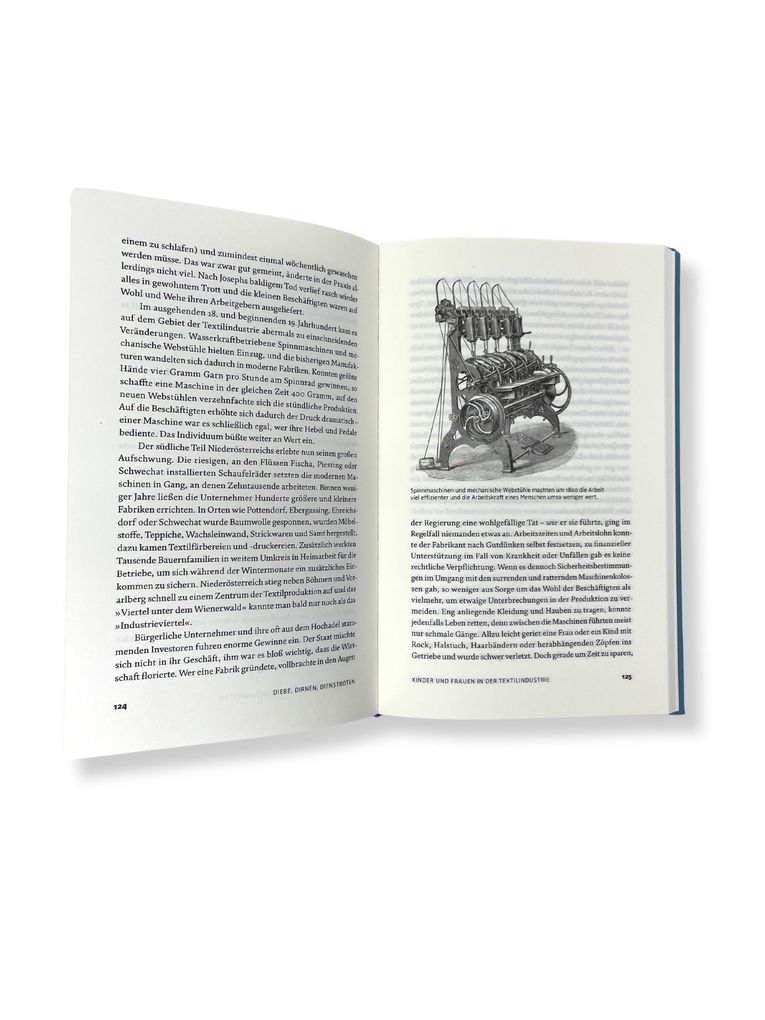

Kinder und Frauen in der Textilindustrie in der Zeit Maria Theresia bis in die Biedermeierzeit. Die Unternehmer wurden reich, Kinder und Frauen vegetierten bei Hungerlöhnen und mangelnder Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz in Substandardwohnungen, meist nur einem Zimmer Die Bandlkramer und Scherenschleifer aus dem Waldviertel waren ab dem 18. Jahrhundert ein gewohntes Bild im Land. Von ihren Wanderungen berichtet ein Kapitel. Köhler waren Einzelgänger, die im Wald lebten, arbeiteten und dort auch oft einsam starben. Von ihrer gefährlichen und schlecht bezahlten Arbeit, dem Produkt Holzkohle, das für viele Betriebe sehr wichtig war, liest man in einem weiteren Kapitel. Frauenarbeit zwischen Alpenromantik und bitterem Alltag beschreibt das Leben von Sennerinnen auf Almen und die romantisierenden Zeitungsartikel, fernab der harten Realität dieser Frauen.

Im Revolutionsjahr 1848 wurde mit dem Bau der Semmeringbahn begonnen, um die hohe Arbeitslosigkeit zu verringern. 20.000 Menschen aus allen Teilen der Monarchie sollen es gewesen sein, die entlang der Bahnstrecke arbeiteten und hausten. Ja, hausten, denn für so viele Menschen konnten nur notdürftige Hütten errichtet werden. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem Dienstmädchen im Dienst bei den gnädigen Herrschaften in Wien um 1900. Rechtlos, oft geschlagen, manchmal nicht einmal ein eigenes Bett, sondern in Badewannen schlafend, bei 13-Stunden-Tagen ein freier Nachmittag in der Woche oder oft nur alle zwei Wochen. Erst der sozialdemokratischen Arbeiterpartei gelangen Verbesserungen, die in den 1920er-Jahren in die de-facto-Abschaffung des Dienstmädchen-Status mündeten.

Ein Buch mit vielen interessanten Details über Berufe und Tätigkeiten, die wir heute nur mehr vom Hörensagen kennen. Schwerpunkt der Beiträge von Hamann ist Wien und Umgebung. Aber die grundsätzlichen Informationen dürfen wohl für ganz Österreich zugetroffen haben. Ein mehrseitiges Literaturverzeichnis und Personenregister befinden sie am Ende des Buches. Das Buch, illustriert mit einigen Schwarzweißbildern und -zeichnungen, lässt sich angenehm lesen. Es bietet einen guten Einblick in das Leben von Dieben, Dirnen, Dienstboten und Köhlern, Sennerinnen, Sklaven in Österreich, in Bürgerspitälern und frühen Industriebetrieben.