Der Ausdruck >>Patriarchat<<< ist für sie vielleicht ein Fremdwort. Aber sie wissen, dass in ihrer von Gewalt geprägten Realität das Leben einer Frau wenig zählt. Unter den Taliban werden die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Frauen in Afghanistan ausradiert. Buchzitat, S. 292

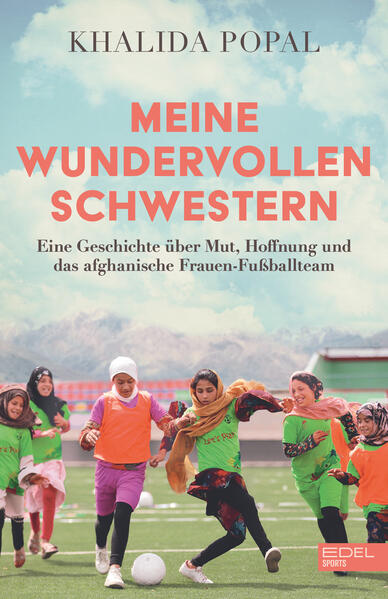

In ihrem Buch Meine wundervollen Schwestern erzählt Khalida Popal ihre beeindruckende Lebensgeschichte. Als Mitbegründerin und Kapitänin der afghanischen Frauenfußballnationalmannschaft kämpfte sie nicht nur für das Recht, Fußball zu spielen, sondern auch gegen tief verwurzelte patriarchale Strukturen und sexuelle Gewalt im afghanischen Fußballverband. Nach Morddrohungen musste sie aus ihrer Heimat fliehen, doch ihr Einsatz für die Rechte afghanischer Frauen hörte damit nicht auf. Besonders nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 setzte sie alles daran, ihre Mitspielerinnen und andere gefährdete Frauen zu retten. Das Buch ist mehr als eine Biografie es ist ein bewegendes Zeugnis über Mut, Widerstand und den unermüdlichen Kampf für Gerechtigkeit.

Meine Meinung

Bereits zu Beginn des Buches hat mich Khalida Popals Geschichte tief berührt. Sie beschreibt eindrücklich die Schwierigkeiten, mit denen sie als Frau im afghanischen Fußball konfrontiert war von gesellschaftlicher Ächtung bis hin zu Morddrohungen. Besonders erschreckend fand ich die Schilderungen des Machtmissbrauchs durch Trainer und Offizielle sowie die systematische sexuelle Gewalt, die gedeckt und vertuscht wurde. Khalidas Mut, dies öffentlich anzuprangern, zeigt, wie wichtig es ist, dass Frauen ihre Stimmen erheben, auch wenn sie dadurch große persönliche Risiken eingehen.

Was mich beim Lesen besonders beeindruckt hat, war Khalidas unermüdlicher Einsatz für ihre Mitspielerinnen, selbst nach ihrer Flucht. Ihre Selbstlosigkeit ist bewundernswert sie hätte sich in Sicherheit bringen können, doch sie kämpfte weiter, um auch anderen Frauen zu helfen. Dabei wird in der Erzählung sehr deutlich, wie sehr sie dieser Kampf auch persönlich belastet: Panikattacken, posttraumatische Belastungsstörungen und die ständige Angst vor erneuten Drohungen begleiten sie. Die Schilderungen ihrer psychischen Belastung haben mich tief bewegt, weil sie zeigen, wie hoch der Preis für ihren Mut war.

Besonders spannend fand ich den Einblick in das Asylsystem. Die detaillierten Schilderungen der bürokratischen Hürden, der zermürbenden Interviews und der absurden Erwartung, dass Geflüchtete jede Aussage perfekt wiederholen müssen, um nicht als unglaubwürdig zu gelten, sind erschreckend realistisch. Manche dieser Prozesse kommen mir aus Österreich bekannt vor, was das Ganze umso eindrücklicher machte. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass bestimmte Begriffe, wie etwa das Dublin-Abkommen, für Leser:innen ohne Vorwissen kurz erklärt werden.

Etwas kritischer sehe ich allerdings einige sprachliche Aspekte. Die Übersetzung wirkt stellenweise unreflektiert insbesondere die Verwendung des Begriffs Asylanten, der im deutschen Sprachraum eine abwertende Konnotation hat, hätte sensibler gewählt werden müssen. Zudem störte mich eine Passage, in der Khalida eine Art Hierarchie des Leidens aufstellt. Kein Mensch kann das subjektive Leid eines anderen objektiv bewerten, weshalb diese Stellen für mich etwas unangenehm zu lesen waren.

Ein Lichtblick in der Geschichte ist die Figur Hendrik ein Unterstützer, von dem ich gerne noch mehr erfahren hätte. Auch Khalidas Begegnung mit ihrem Professor in Dänemark war ein positiver Moment: Endlich wird sie ernst genommen, und zum ersten Mal erhält sie psychologische Hilfe. Gleichzeitig bleibt das Buch bis zum Schluss eine emotionale Achterbahnfahrt besonders als Khalida 2021 erneut Verantwortung übernehmen muss, um über Leben und Tod zu entscheiden, als sie hilft, gefährdete Spielerinnen außer Landes zu bringen. Erschreckend fand ich hier, wie sich verschiedene Parteien und Medien die Rettungsaktion auf ihre Fahnen schreiben wollten. Es zeigt, dass Menschlichkeit oft nur dann zählt, wenn sie für die eigene Reputation genutzt werden kann.

Ein weiterer Punkt, der mich nachdenklich gemacht hat: Warum gab es so wenig Unterstützung von männlicher Seite? Weder von afghanischen noch von internationalen Fußballern gab es spürbare Solidarität mit den Spielerinnen. In einer von Männern dominierten Sportwelt hätte ich hier mehr Engagement erwartet.

Besonders stark fand ich das Nachwort, in dem Khalida über die Macht einzelner Geschichten reflektiert. Sie macht deutlich, dass Geflüchtete mehr sind als Zahlen in Statistiken sie sind Menschen mit Träumen, Hoffnungen und einem unermüdlichen Überlebenswillen.

Fazit

Meine wundervollen Schwestern ist ein eindringliches, feministisch geprägtes Buch über Mut, Widerstand und die Kraft der Solidarität. Khalida Popal zeigt mit ihrer Geschichte, was es bedeutet, für die eigenen Rechte zu kämpfen und wie hoch der persönliche Preis dafür sein kann. Trotz kleinerer Kritikpunkte hat mich das Buch tief bewegt und mir neue Einblicke gegeben. Eine absolute Leseempfehlung! 4,5 von 5 Sternen

Wenn dein Team dabei ist, das Spiel zu verlieren, gibt es diesen Moment, in dem du aufgeben willst. Doch dann schaust du dich um, siehst deine Mitspielerinnen und ihren entschlossenen Blick, der dir sagt: Es ist noch nichts verloren." (Mach die Augen auf. Jin, Jiyan, Azadî!) - Buchzitat, Seite 294